Um optische Sensorsysteme gegen Blendung durch Laserstrahlung zu schützen, haben drei Abteilungen des Fraunhofer IOSB in einem Vorlaufforschungsprojekt einen neuen Ansatz entwickelt. Die Details erklärt Projektleiter Michael Henrichsen, Gruppenleiter Optronische Analysesysteme & Laserwirkung.

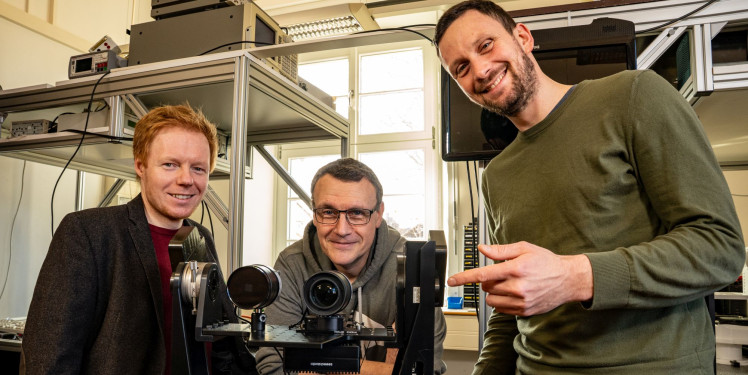

Im Bild v. l. n. r.: Dr. Johannes Meyer (Abteilung Sichtprüfsysteme), Dr. Christian Eisele (Abteilung Signatorik) und Michael Henrichsen (Abteilung Optronik) vor dem SeLaCI-Demonstrator in Ettlingen.

Herr Henrichsen, warum und wie wollen Sie Sensoren vor Laserstrahlung schützen?

Laser gewinnen militärisch zunehmend an Bedeutung. Optische Sensoren, also Kameras aller Art, können durch starke Laserstrahlung geblendet oder sogar irreversibel zerstört werden. Das gilt es im Interesse der eigenen Aufklärungsfähigkeiten zu verhindern. Derart gehärtete Sensoren könnten in Zukunft aber auch im zivilen Bereich interessant werden, z. B. für autonome Fahrzeuge, um trotz eines steigenden Einsatzes von Lasern für zuverlässigen Systembetrieb zu sorgen.

Bei typischen optronischen Systemen befindet sich der Sensor in der Fokalebene – das sorgt

für scharfe Bilder, aber macht die Systeme auch anfällig für Laserstrahlung, weil diese in der Sensorebene maximal fokussiert ist. Wir verschieben deshalb den Bildsensor um einige Millimeter hinter die Fokalebene. Die Laserenergie verteilt sich dann über eine größere Fläche, so dass sie weniger, oder bestenfalls keinen Schaden anrichtet. Zusätzlich können wir einen nichtlinearen optischen Filter in die Fokusebene einbauen, der das Schutzniveau weiter erhöht. Diese Vorteile erkauft man sich allerdings durch ein defokussiertes, also unscharfes Bild. Um das auszugleichen, stellen wir mittels Computational Imaging wieder ein scharfes Bild her – daher der Projektname »Sensorschutz vor Lasern durch Computational Imaging«, kurz SeLaCI. Dass das grundsätzlich funktioniert und wir auf diese Weise die Schädigungsschwelle um mehrere Größenordnungen erhöhen können, zeigte der Testaufbau in unserem Labor im ersten Jahr des Projekts.

Wie ging es weiter? Welche Pläne verfolgen Sie für die Zukunft?

2024 wurden wir für ein zweites Jahr aus dem institutsinternen Technologieentwicklungsprogramm (TEP) gefördert. Wir haben das System optimiert und kompakter gestaltet, die Bildrekonstruktion verbessert und beschleunigt und neue nichtlineare Filter hergestellt. Aus dem Testaufbau wurde ein funktionsfähiger Demonstrator. Sowohl den grundlegenden Aufbau unseres Systems als auch das Verfahren zur Bildgenerierung haben wir zum Patent angemeldet. Nun machen wir uns auf die Suche nach Projektpartnern und und Auftraggebern im Außenraum. Wir werden das Konzept bei unserem nächsten Technologietag Verteidigung im Oktober demonstrieren und haben schon erste Gespräche mit interessierten Unternehmen geführt. Aber auch unsere wissenschaftliche Arbeit an dem Konzept soll weitergehen: Wir wollen etwa eine Messkampagne außerhalb des Labors durchführen.

Für SeLaCI haben sich drei Abteilungen zusammengetan.

Genau. Die TEP-Förderung zielt ja darauf, Kompetenzen im Institut abteilungs- und standortübergreifend zu bündeln. Hier waren das aus Ettlingen die Abteilung Optronik mit viel Erfahrung in der Entwicklung und Evaluation zerstör- und blendgeschützter Sensoren und die Abteilung Signatorik mit Expertise in der Anwendung von Spatial Light Modulatoren und im Compressive Sensing, einem Teilbereich des Computational Imaging. Die Karlsruher Abteilung Sichtprüfsysteme brachte weitere Kompetenzen in Computational Imaging und Bildrekonstruktion aus ganz anderen Kontexten ein – und alle brachten ihre Erfahrungen im Aufbau von optronischen Laborsystemen mit. So haben wir uns sehr gut ergänzt. Die Zusammenarbeit war konstruktiv und hat viel Spaß gemacht!

Dieses Interview ist zuerst im Newsletter InfOSB, Ausgabe 1/2025, erschienen.