2018 startete in Mannheim ein Pilotprojekt zur KI-basierten Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Da das Training der Künstlichen Intelligenz durch Corona ausgebremst wurde, ging das Projekt Ende 2023 in die Verlängerung. Gleichzeitig erwacht auch andernorts verstärkt Interesse an der Technologie. Dr.-Ing. Markus Müller, Abteilungsleiter Videoauswertesysteme, erläutert den Stand der Dinge.

Herr Dr. Müller, was macht die Videoauswertung des Fraunhofer IOSB so »intelligent«?

Ganz allgemein verfolgen wir das Ziel, Künstliche Intelligenz einzusetzen, um Menschen in gefährlichen Situationen schnellstmöglich zu retten. Mit Blick auf die Videobeobachtung im öffentlichen Raum heißt das konkret: Die Algo-rithmen sollen polizeilich relevantes Verhalten detektieren, also insbesondere Übergriffe wie Schlagen, Treten, Würgen, und in diesen Fällen einen Hinweis generieren. Dann schaut ein Beamter oder eine Beamtin im Lagezentrum genauer hin und entscheidet, ob eine Streife alarmiert wird.

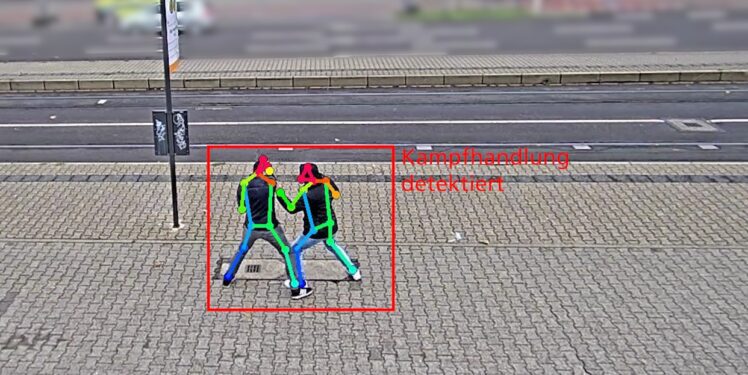

Dabei reduziert unsere Software im ersten Schritt die Menschen in den Kamerabildern auf »digitale Skelette«, letztlich Strichfiguren. Dann analysiert sie deren Bewegungsmuster. Dabei überprüft die KI, ob sie eine der oben genannten, ihr zuvor antrainierten Verhaltensweisen entdeckt. Das hat den Vorteil größtmöglicher Anonymität: Eine Strichfigur hat kein Alter, kein Geschlecht, keine ethnische Abstammung, keine Identität. Perspektivisch könnten die Überwachungsmonitore so lange schwarz bleiben, bis das System auffälliges Verhalten entdeckt – dann würden nicht nur die Beamt*innen entlastet, sondern auch der Datenschutz maximiert.

Wie entwickelt sich das Projekt in Mannheim?

In Mannheim konnten wir 2018 unser System in Betrieb nehmen und damit erstmalig beginnen, die KI anhand realer Aufnahmen von öffentlichen Plätzen und Straßen zu trainieren. Entsprechendes Bildmaterial steht sonst ja praktisch nicht zur Verfügung. Auch in Mannheim wird es sofort wieder gelöscht und eben nicht gespeichert, es sei denn einzelne Aufnahmen werden im Zusammenhang mit Straftaten als Beweismittel benötigt. Damit die Trainingsdatenbasis ausreicht und wir vor allem die Zahl falsch-positiver Hinweise möglichst weit senken können, hatten wir zunächst fünf Jahre Projektlaufzeit angestrebt. Corona hat uns da allerdings ausgebremst: Mit dem öffentlichen Leben wurde für uns auch die Entstehung neuer Trainingsdaten auf Eis gelegt. Deshalb wurde das Projekt um drei Jahre verlängert. Auch sollen weitere Kameras an unser Entwicklungssystem angeschlossen werden – bisher sind das nur 10 der 68 Kameras, die für die konventionelle Videoüberwachung genutzt werden.

Kommt die Technologie auch schon anderswo zum Einsatz?

Eine Reihe von Städten hat inzwischen Interesse bekundet oder ist mit uns schon dabei, Projekte zu planen. Über manches dürfen wir noch nicht reden, aber in Hamburg hat unter aufmerksamer Beobachtung der Öffentlichkeit ein dreimonatiger Testlauf am Hansaplatz stattgefunden. Der Landesdatenschutzbeauftragte hatte vorab seinen Segen erteilt, und nach dem Test hat Hamburgs Polizeipräsident das große Potenzial der Technologie gelobt. In einem Interview erzählte er vom Fall einer gefährlichen Körperverletzung, die von keinem der zahlreich vorübergehenden Menschen gemeldet wurde – nur dank der intelligenten Videobeobachtung wurde die Polizei aufmerksam.

Dieses Interview ist zuerst im Newsletter InfOSB, Ausgabe 1/2024, erschienen.