In einer zunehmend komplexen und vernetzten Welt stehen kritische Infrastrukturen vor immer neuen Herausforderungen. Kliniken gehören zu diesen sensiblen Einrichtungen – ihr zuverlässiges Funktionieren ist essenziell für die medizinische Versorgung in alltäglichen wie auch außergewöhnlichen Lagen. Resilienz in diesem Kontext bedeutet mehr als reine Widerstandsfähigkeit: Es geht um die Fähigkeit eines Systems, trotz unvorhergesehener Ereignisse handlungsfähig zu bleiben, schnell auf Störungen zu reagieren und sich nach Krisen zügig zu erholen. Resiliente Infrastrukturen müssen daher nicht nur robust sein, sondern auch adaptiv. Das bedeutet, sie müssen aus vorherigen Krisen lernen und ihre Strukturen kontinuierlich verbessern.

Der Schlüssel zur Umsetzung liegt in der Verknüpfung von Prävention, Vorbereitung, Reaktion und Wiederherstellung. Notfallpläne, technische Ausstattung, geschultes Personal und regelmäßige Übungen bilden das Rückgrat dieser Resilienz. Doch mit Blick auf die zunehmende Komplexität von Gefahrenlagen – etwa durch Cyberangriffe, Naturkatastrophen oder großflächige Stromausfälle – stoßen klassische Konzepte zunehmend an ihre Grenzen. Wir erklären, wo der Digitale Lagetisch, kurz DigLT, mit allen Stärken der Digitalisierung und KI-Assistenz unterstützen kann.

Katastrophenmanagement in Kliniken – Der Stand heute

Kliniken sind gesetzlich verpflichtet, über ein strukturiertes Katastrophenmanagement zu verfügen. Diese Pläne orientieren sich an definierten Szenarien – etwa Massenanfall von Verletzten (MANV), Brandereignissen, Ausfällen technischer Systeme oder Evakuierungen – und legen fest, wie im Ernstfall gehandelt werden soll. Sie beinhalten Alarmierungswege, Rollenverteilungen, Kommunikationsketten und Abläufe zur Versorgung von Patienten unter außergewöhnlichen Bedingungen.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele dieser Pläne stark dokumentenbasiert und theoretisch ausgerichtet sind. Ihre Anwendung unter realen Bedingungen – etwa bei einer Notfallübung oder gar im Ernstfall – erfordert neben klarem Führungsverhalten vor allem die Fähigkeit, Informationen schnell zu erfassen, zu bewerten und daraus Entscheidungen abzuleiten. Hier liegt eine zentrale Herausforderung: Je größer die Dynamik eines Ereignisses, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten und abgestimmt zu handeln.

Die Grenzen heutiger Katastropheneinsatzpläne

Die gängige Praxis im klinischen Katastrophenmanagement basiert auf statischen Dokumenten: Pläne werden meist in Ordnern oder PDF-Dateien abgelegt, ihre Anwendung erfordert das manuelle Zusammensuchen relevanter Informationen. Lagebesprechungen finden oft analog statt – mit handschriftlichen Skizzen, Tabellen oder Ausdruckslisten. Dieses Vorgehen ist fehleranfällig und wenig flexibel. Zeitverzögerungen, redundante Informationen und eine erschwerte Nachverfolgung sind typische Probleme.

Hinzu kommt: Je komplexer ein Szenario, desto höher die Anforderungen an Koordination, Kommunikation und Dokumentation. Ohne digitale Unterstützung ist es kaum möglich, aktuelle Informationen schnell, zielgerichtet und standortübergreifend zu verarbeiten und weiterzugeben. Insbesondere bei Übungen zeigt sich, wie groß die Lücke zwischen Plan und Praxis sein kann – und wie schwer es fällt, aus diesen Übungen nachhaltig zu lernen.

Technologische Möglichkeiten im Katastrophenmanagement

Technologie kann hier unterstützen – etwa durch digitale Systeme zur Einsatzplanung, Informationsverteilung und Dokumentation. Inzwischen gibt es vielfältige Anwendungen, die speziell für den Katastrophenschutz entwickelt wurden: mobile Apps zur Lageerfassung, Plattformen für Einsatzkräfte, Dashboards zur Visualisierung oder Systeme zur automatisierten Alarmierung. Doch im klinischen Kontext sind diese Technologien bislang kaum flächendeckend etabliert. Häufig fehlt es an Schnittstellen zu bestehenden Krankenhausinformationssystemen oder an der technischen Infrastruktur, solche Tools sicher und datenschutzkonform zu betreiben.

Gerade deshalb sind digitale Werkzeuge gefragt, die an bestehende Prozesse andocken können – und gleichzeitig das Potenzial mitbringen, diese Prozesse weiterzuentwickeln. Ein solches Werkzeug ist der Digitale Lagetisch (DigLT).

Der Digitale Lagetisch (DigLT) – Die optimale Unterstützung für Einsatzplanung und Lagebesprechung

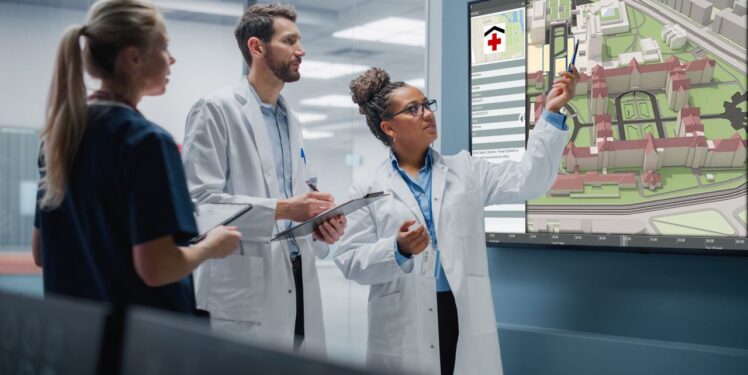

Der Digitale Lagetisch (DigLT) ist eine softwarebasierte Plattform zur Unterstützung von Einsatzplanung und Lageführung. Anders als konventionelle Ansätze basiert er auf der Idee, Informationen visuell, interaktiv und in Echtzeit darzustellen. Damit bietet er allen beteiligten Personen die Möglichkeiten, Lagen übersichtlich zu erfassen, Entscheidungen fundiert zu treffen und Maßnahmen transparent zu dokumentieren – sogar automatisch.

Der Digitale Lagetisch (DigLT) kann sowohl im Rahmen von Notfallübungen als auch in echten Einsatzlagen eingesetzt werden. Er ist darauf ausgelegt, unterschiedliche Informationsquellen zu integrieren und die Kommunikation zwischen Akteuren zu strukturieren. Einsatzleitungen können mit seiner Hilfe Lagekarten erstellen, Maßnahmen dokumentieren, zeitliche Abläufe visualisieren und Zuständigkeiten klar zu ordnen. Das erleichtert nicht nur die operative Steuerung, sondern auch die Nachbereitung von Einsätzen – denn alle Aktionen werden automatisch protokolliert. Der Digitale Lagetisch macht die Einsatzplanung und das Katastrophenmanagement effizienter und unterstützt alle beteiligten Personen ihrer Rolle optimal nachzukommen und etwaigen Schaden zu minimieren.

Die Möglichkeiten digitalen Katastrophenmanagements – wie der DigLT unterstützen kann

Während viele klassische Werkzeuge lediglich das Erfassen oder Weiterleiten von Informationen ermöglichen, geht der DigLT einen Schritt weiter: Er fungiert als Plattform, auf der Informationen in einem gemeinsamen Lagebild zusammenlaufen. Das schafft Transparenz, reduziert Missverständnisse und beschleunigt Entscheidungsprozesse.

Gerade bei Notfallübungen kann der DigLT seine Stärken ausspielen: Die digitale Erfassung und Auswertung von Übungen ermöglicht es, Schwachstellen schnell zu identifizieren und konkrete Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Gleichzeitig lassen sich Übungen realitätsnäher gestalten – etwa durch die Simulation komplexer Lagen oder das Einspielen dynamischer Ereignisse. Auf diese Weise entsteht ein lebendiger Lernprozess, bei dem Planung, Durchführung und Auswertung eng verzahnt sind.

Wichtig dabei: Der Digitale Lagetisch (DigLT) ist kein vollautomatisiertes System, das Entscheidungen ersetzt – er ist ein Werkzeug, das den Menschen bei der Bewältigung komplexer Lagen effizient und sicher unterstützt. Seine Stärke liegt in der strukturierten, nachvollziehbaren Abbildung von Abläufen und Zuständen.

KI im Katastrophenschutz: Möglichkeiten und technische Herausforderungen

Die nächste Entwicklungsstufe digitalen Katastrophenmanagements ist der Einsatz künstlicher Intelligenz bzw. KI.

KI-Systeme könnten künftig helfen, Muster in Einsatzdaten zu erkennen, Prognosen zu erstellen oder Entscheidungshilfen in Echtzeit anzubieten. Beispielsweise ließen sich mithilfe maschinellen Lernens typische Verlaufsmuster von Lagen analysieren oder die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen im Voraus bewerten.

Im klinischen Katastrophenschutz steckt diese Entwicklung allerdings noch in den Kinderschuhen. Die Gründe sind vielfältig: Neben technischen Hürden – etwa der Integration in bestehende IT-Systeme oder der Qualität verfügbarer Daten – spielt auch das Thema Vertrauen eine Rolle. Entscheidungen im Krisenfall müssen nachvollziehbar und verantwortbar sein. Daher ist es entscheidend, dass KI nicht autonom handelt, sondern stets als Unterstützung für menschliche Entscheidungsträger fungiert.

Der Digitale Lagetisch (DigLT) kann hier als technische Grundlage dienen: Als zentrale Plattform, auf der Einsatzdaten gesammelt, strukturiert und ausgewertet werden, bietet er die Voraussetzungen für eine spätere Integration von KI-Funktionalitäten – etwa durch intelligente Lageanalysen, automatisierte Alarmvorschläge oder lernende Übungsauswertung.

Ausblick: Hand in Hand zu effizienterem Einsatzmanagement

Effizientes Katastrophenmanagement in Kliniken braucht künftig mehr als gute Pläne – es braucht intelligente Werkzeuge, vernetztes Denken und gemeinsame Übung. Der Digitale Lagetisch (DigLT) stellt dabei einen wichtigen Schritt dar: Als digitale Plattform kann er die Basis für ein modernes, adaptives Einsatzmanagement schaffen. Schon heute unterstützt er Notfallübungen und reale Lagen durch transparente Darstellung, strukturierte Kommunikation und automatisierte Dokumentation.

Die Zukunft liegt in der Verbindung von Mensch und Technik. KI kann dabei helfen, große Datenmengen zu analysieren, Routinen zu automatisieren und Entscheidungsprozesse zu optimieren. Doch sie bleibt auf menschliches Wissen, Erfahrung und Verantwortung angewiesen. Nur im Zusammenspiel entsteht ein System, das wirklich resilient ist. Als Fraunhofer-Institut forschen wir ganz vorne am Stand der Wissenschaft mit und gestalten und entwickeln entsprechende Systeme. Wenn wir es schaffen, digitale Werkzeuge wie den Digitale Lagetisch (DigLT) sinnvoll in den Klinikalltag zu integrieren, Notfallübungen konsequent zur Verbesserung zu nutzen und neue Technologien gezielt weiterzuentwickeln, dann wird aus Katastrophenmanagement ein lernendes System – anpassungsfähig, vorausschauend und bereit für die Herausforderungen von morgen.